河北省地震动力学重点实验室https://ses-kled.cidp.edu.cn

一、引言

2021年8月11日和8月12日(世界时)菲律宾分别发生7.1级和5.7级地震,国外机构采用不同方法和资料得到的这两个地震的多个震源机制解,这些震源机制有一定的离散度,为地震动力学分析或其他应用带来抉择的困难。这些结果都是震源错动方式的一种测量,因此可以按照多种测量结果给出一个中心值供以后的地震发生背景、地震应力触发、地壳应力场分析以及地震前应力方向改变的地震前兆研究。这里整理了各个机构给出的震源机制解,求出了与所有测定的震源机制的差别平方最小的一个解作为中心震源机制解,同时利用根据8月11日地震的地震破裂模型计算了其所产生的同震位移场及应变场,并讨论了主震对余震的触发作用。

二、 多个震源机制的中心解的确定

1、8月11日(7.1级)

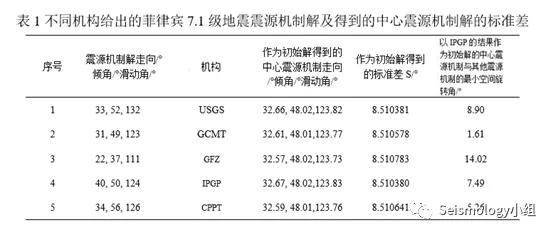

根据国外机构发布的该地震震源机制结果整理得到表1。我们分别以各个震源机制为初始解得到的中心震源机制给出的标准差(表1第5列)大体一致(在小数点3位后有一定涨落),表明采用这种方法得到的解是稳定的。尽管如此,本研究将各个机构测定的震源机制分别作为初始解,比较得到标准差最小的解作为最终结果。发现将IPGP得到的震源机制作为初始解得到的震源机制的标准差最小。本研究以此(节面I走向32.67°,倾角48.02°,滑动角123.83°,节面II走向167.62°,倾角51.86°,滑动角58.26°)作为最终结果,P轴走向279.47°,倾伏角2.08°,不确定范围分别为271.45~287.45°和-5.28~9.42°;B轴的走向188.52°,倾伏角24.44°,不确定范围分别为180.50~196.50°和19.18~30.01°;T轴的走向14.04°,倾伏角65.46°,不确定范围分别为-0.54~32.02°和59.79~71.05°。得到的中心震源机制的最小空间旋转角见表1第6列。所得到的中心震源机制及其不确定性绘于图1。从表和图中可以看出,该地震震源机制解距中心解的空间旋转角最大达14.02°,最小空间旋转角为1.61°。这些数据表明这些机构得到的震源机制解较为集中。

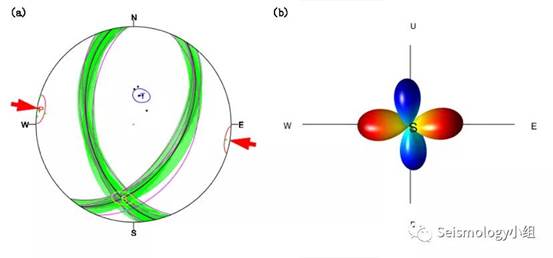

图1 菲律宾7.1级地震的中心震源机制解(a)及空间三维辐射花样(b)

(a)中的黑色弧线表示中心震源机制的两个节面,绿色弧线覆盖区域为其不确定范围;红色、蓝色和黄色的点表示中心震源机制解的P轴、T轴和B轴,其周围对应颜色的封闭曲线表示其不确定性范围;绿点和黑点表示各个机构得到的震源机制的P轴和T轴的投影;紫色弧线表示各个机构和作者得到的震源机制节面。(b)中的压缩区域和膨胀区域分别用蓝色和红色表示。

震源机制中心解的空间表示

地震的震源机制通常采用震源球的辐射花样来表示。在此我们分别用震源球的上半球和下半球的动画来表示(图2),在震源球上采用P波辐射的振幅相对大小的颜色来填充。为立体表现震源球的辐射花样,我们使震源球水平旋转,并且在各个不同象限采用P波辐射相对振幅大小和方向绘制在震源球上,这样可更为直观地表现震源的空间辐射,见图3。

图2 菲律宾7.1级地震下半球、上半球

图3 菲律宾7.1级地震的中心震源机制解的空间辐射花样表示

图中颜色为P波辐射花样在震源球面上的填充,红色表示向外,蓝色表示向内,从红到蓝表示P波辐射花样由向外最大逐渐过渡到向内最大。箭头表示P波辐射花样振幅的相对大小。

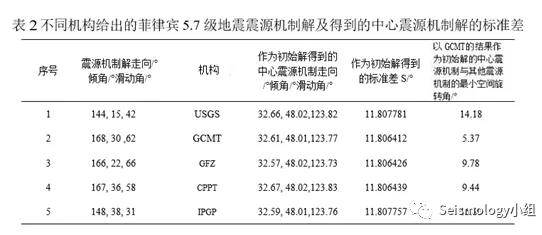

2、8月12日(5.7级)

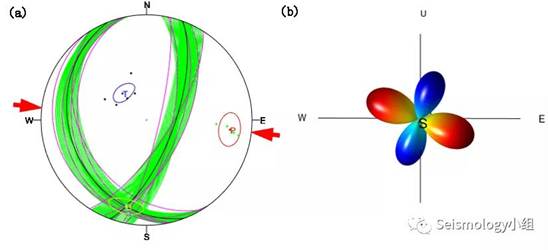

根据国外机构发布的该地震震源机制结果整理得到表2。我们分别以各个震源机制为初始解得到的中心震源机制给出的标准差(表2第5列)大体一致(在小数点3位后有一定涨落),表明采用这种方法得到的解是稳定的。尽管如此,本研究将国外机构测定的震源机制分别作为初始解,比较得到标准差最小的解作为最终结果。发现将GCMT得到的震源机制作为初始解得到的震源机制的标准差最小。本研究以此(节面I走向158.71°,倾角27.68°,滑动角52.01°,节面II走向20.12°,倾角68.52°,滑动角107.89°作为最终结果,P轴走向96.61°,倾伏角21.55°,不确定范围分别85.00~108.00°和11.41~31.69°;T轴的走向317.94°,倾伏角62.26°,不确定范围分别为300.73~340.41°和57.61~68.04°;B轴的走向193.38°,倾伏角16.61°,不确定范围分别为181.77~204.85°和10.40~23.42°。得到的中心震源机制的最小空间旋转角见表2第6列。所得到的中心震源机制及其不确定性绘于图4。从表和图中可以看出,该地震震源机制解距中心解的空间旋转角最大达16.80°,最小空间旋转角为5.37°。这些数据表明各个机构得到的震源机制解较为集中。

图4 菲律宾5.7级地震的中心震源机制解(a)及空间三维辐射花样(b)

(a)中的黑色弧线表示中心震源机制的两个节面,绿色弧线覆盖区域为其不确定范围;红色、蓝色和黄色的点表示中心震源机制解的P轴、T轴和B轴,其周围对应颜色的封闭曲线表示其不确定性范围;绿点和黑点表示各个机构得到的震源机制的P轴和T轴的投影;紫色弧线表示各个机构和作者得到的震源机制节面。(b)中的压缩区域和膨胀区域分别用蓝色和红色表示。

震源机制中心解的空间表示

地震的震源机制通常采用震源球的辐射花样来表示。在此我们分别用震源球的上半球和下半球的动画来表示(图5),在震源球上采用P波辐射的振幅相对大小的颜色来填充。为立体表现震源球的辐射花样,我们使震源球水平旋转,并且在各个不同象限采用P波辐射相对振幅大小和方向绘制在震源球上,这样可更为直观地表现震源的空间辐射,见图6。

图5 菲律宾5.7级地震下半球、上半球

图6 菲律宾5.7级地震的中心震源机制解的空间辐射花样表示

图中颜色为P波辐射花样在震源球面上的填充,红色表示向外,蓝色表示向内,从红到蓝表示P波辐射花样由向外最大逐渐过渡到向内最大。箭头表示P波辐射花样振幅的相对大小。

三、 菲律宾7.1级地震在周围产生的位移场与应变场

从动力学角度看,本次地震发生在菲律宾庞达圭丹(Pondaguitan)南部63km处的海域,该区域位于菲律宾板块。菲律宾板块的边界几乎是板块汇聚区,在其东边界与太平洋接壤;西北边界与亚欧板块接壤;南边界与加罗林板块接壤;东北边界与北美洲板块接壤。该区域相对于Sunda板块以大约100mm/a的速度向NWW运动,且该区域坐落于环太平洋火山地震带上,因上述地壳板块相互碰撞而导致地震频发。与许多俯冲带板块边界一样,在过去的100年中,该次地震250km范围内共发生过142次6级以上的地震,其中包括2021年1月21日位于该次地震SSE向大约180km处的7级地震。同时由于菲律宾地区复杂的构造运动,当地发生过各种类型的地震,此外,该地区还经历了从浅表破裂走滑地震到位于俯冲大洋板块内的深部地震的一系列深度的地震。

为了更好的了解菲律宾7.1地震对周围地区的影响,我们基于弹性半空间模型Okada(1992),根据美国地质调查局(https://earthquake.usgs.gov)给出震源位错模型参数,计算了菲律宾7.1级地震在周围地区产生的地表同震位移场、面应变、体应变、北向应变、东向应变和北东向应变。

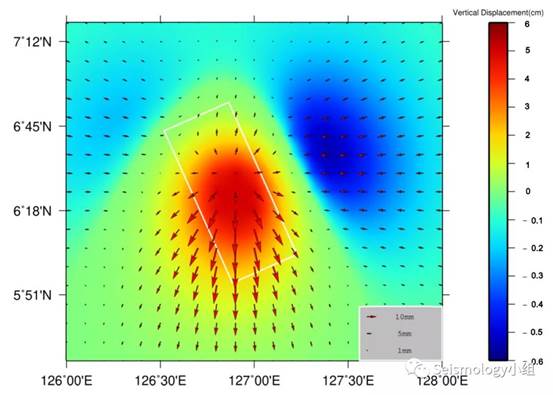

图7 菲律宾7.1级地震产生的同震位移场

图中白色方框代表断层在地表的投影,箭头代表此次地震所产生的水平位移,颜色代表垂直位移,上升为正

从图7可以看出,此次地震周围地区的位移场具有以下初步特征:从地表的水平位移场来看,震中附近的物质向外涌出,而东北和西北两侧的物质涌入震中,在发震断层附近则呈现明显的逆冲机制。与水平位移场相对应,垂直位移场在震中附近表现为隆升,而东北和西北两侧表现为沉降。但由于为逆冲型地震,沉降的幅度明显比隆升的幅度小,位移以垂直运动为主。以上特征符合逆冲型地震所产生位移场的特征。

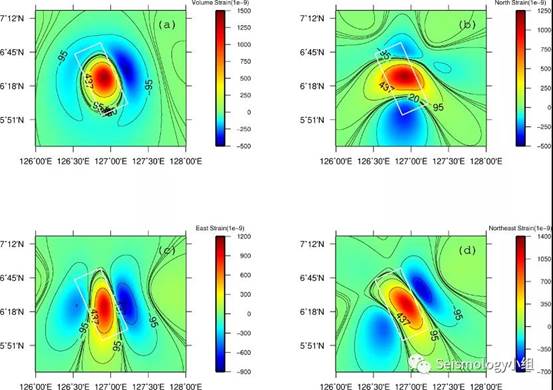

图8 菲律宾7.1级地震产生的各分量应变

(a)体应变(b)北向应变(c)东向应变(d)北东向应变

图中底色代表应变大小,拉张为正,单位为1e-9.

从图8可以看出此次地震产生的体应变在震中附近呈现拉张,而在震中的四周呈现压缩,北向应变在震中附近呈现拉张,而在震中的南北两侧呈现压缩,东向应变在震中附近呈现拉张,而在震中的东西两侧呈现压缩,北东向应变在震中附近呈现拉张,而在震中的东北和西南两侧呈现压缩。

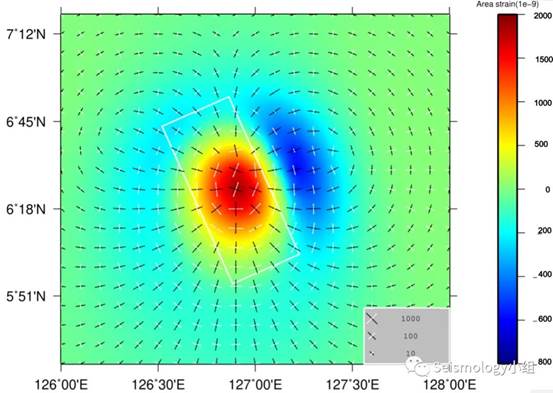

图9 菲律宾7.1级地震产生的水平主应变和面应变场

图中黑色箭头和白色箭头分别表示水平主压应变和水平主张应变(单位为1e-9); 底色表示水平面应力,拉张为正

从图9可以看出面应变的分布与体应变形态大体类似,表现为面应变为体应变的继承。在面应变为负(蓝色)区域内,物质的运动方向(图7)与主压应变大体一致,而在面应变为正(红色)区域内,物质的运动方向(图7)与主张应变大体一致。

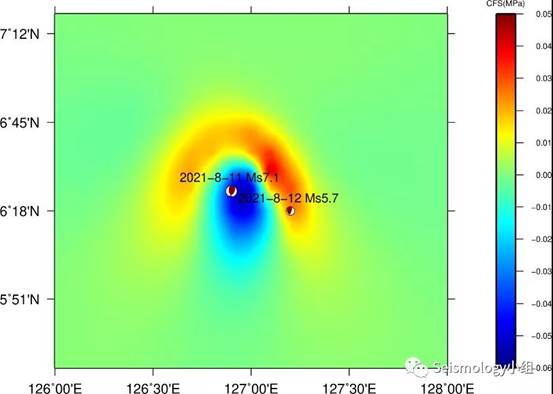

四、 菲律宾7.1级地震对5.7级地震的触发作用

为了讨论菲律宾7.1级地震对5.7级地震是否存在触发关系,本节将余震中心震源机制解的节面Ⅰ作为接收断层面,根据美国地质调查局(USGS)测定,将接收断层面深度设为12km,计算出主震在余震的断层面和滑动方向上产生的剪切应力为1.63×104Pa,正应力为2.44×104Pa,同时仿照前人的研究(King et al.,1994,Wan et al.,2003,2004),视摩擦系数取0.4,计算出库仑破裂应力变化为2.61×104Pa,这一变化量已超过0.01MPa的阈值,表明主震引起的库仑破裂应力对余震的触发作用明显,结果见图10。

图10 菲律宾7.1级地震在12km处产生的库仑破裂应力

图中底色代表库仑破裂应力大小,红色表示库仑应力的增加值的对数,蓝色表示库仑应力下降的绝对值的对数的负值

本文所用震源机制解来自国外机构,特此致谢。图件由基于MATLAB的FM3Dplot软件绘制。

如若发现有错误,请反馈给我们,我们将及时修改,QQ:1978250163

微信扫一扫关注该公众号