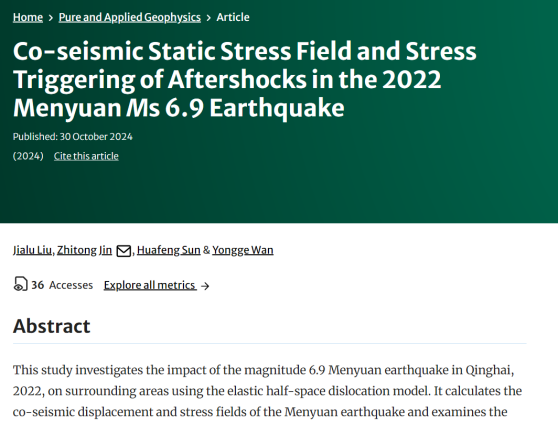

近日,我组硕士研究生刘佳璐、靳志同教授(通讯作者)等,在国际期刊《Pure and Applied Geophysics》发表文章。该文章主要研究了2022年青海门源6.9级地震产生的同震位移场和应力场,以及不同因素下产生的库仑应力分布及其在主震对余震应力触发结果的影响。据中国地震台网正式测定,北京时间2022年1月8日1时45分,青海省门源县发生MS6.9地震,震中位于37.77°N,101.26°E,震源深度10km。震中距离门源县53km,距离西宁市136km。青藏高原东北缘的昌马堡-古浪-海原构造带是2022年门源大地震的发源地,其中的冷龙岭断裂错断地貌分布广泛,该断裂在全新世发生过多次强震活动。因此,深入研究本次门源地震的位移场、应力场和库仑应力分布,对于评估该区域未来地震危险性具有重要意义。

图1 门源地震位置地形示意图

1 青海门源6.9级地震产生的同震位移场

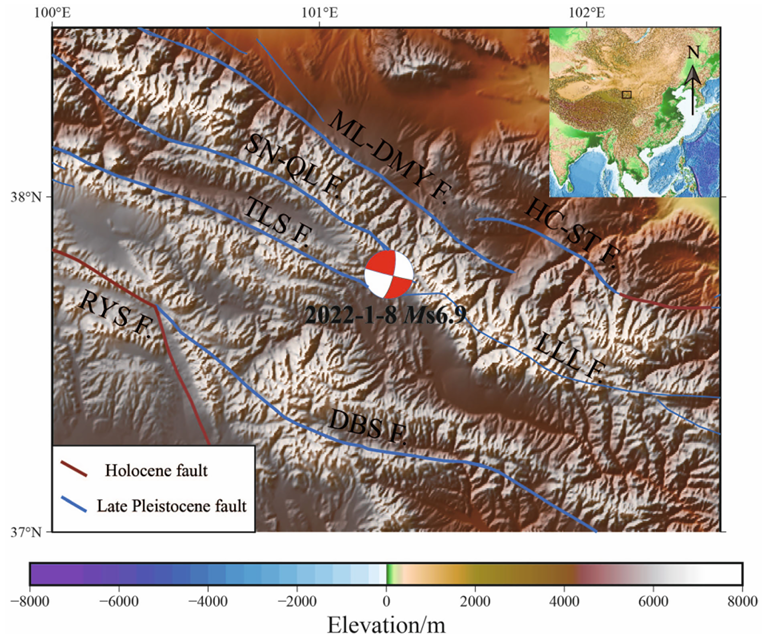

为研究门源地震对周围物质的运动情况造成的影响,本节基于USGS给出的门源地震破裂模型和Crust1.0给出的地壳成层速度模型,利用弹性位错理论(Okada,1992),并使用汪荣江等提供的PSGRN/PSCMP软件包,计算了门源地震在周围地区产生的地表的同震位移场(图2)。

图2 门源地震产生的地表的同震位移场

在水平位移中,门源地震周围的物质从西南和东北方向向震中汇聚,然后向西北和东南方向流出。在垂直位移中,震中周围区域内物质的运动较剧烈,因此,仅分析震中附近的垂直位移。震中附近的西南和东北方向表现出下沉,而西北和东南方向表现出隆起,这与走滑地震的基本特征一致。最大水平位移为757.22 mm,最大隆起为290.39 mm,最大沉降为245.6 mm。

2 青海门源6.9级地震产生的同震应力场

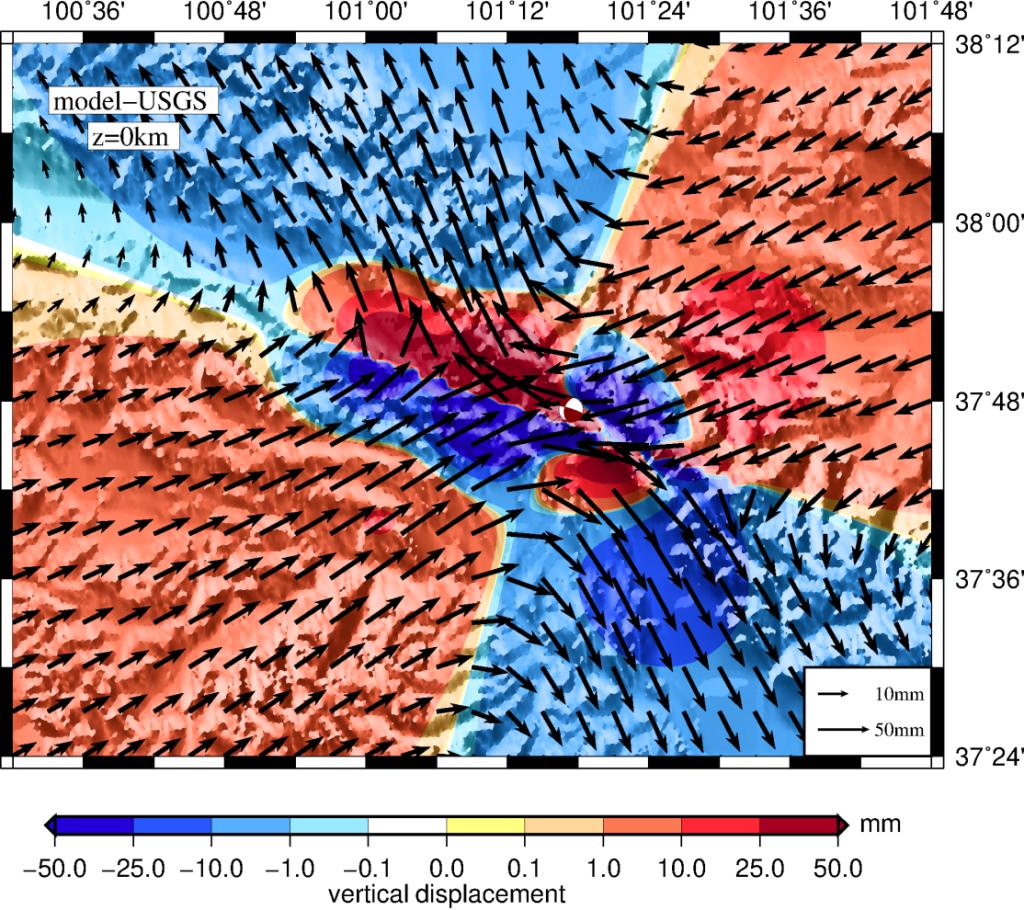

本节基于和上节相同的方法和数据,计算门源地震在周围地区产生的10km深度上的同震应力场(图3)。

图3 门源地震产生的震源深度上的同震应力场

门源地震在10km深度上产生的同震应力场表现出以下特征:从水平主压应力和主张应力来看,震中区域主压应力方向大致为NW-SE方向,而主张应力的方向大致为NE-SW方向。从面应力的角度来看,震中NE-SW方向为面膨胀区,膨胀区内主张应力起主要作用;震中NW-SE方向为面压缩区,面压缩区呢内主压应力起主要作用。

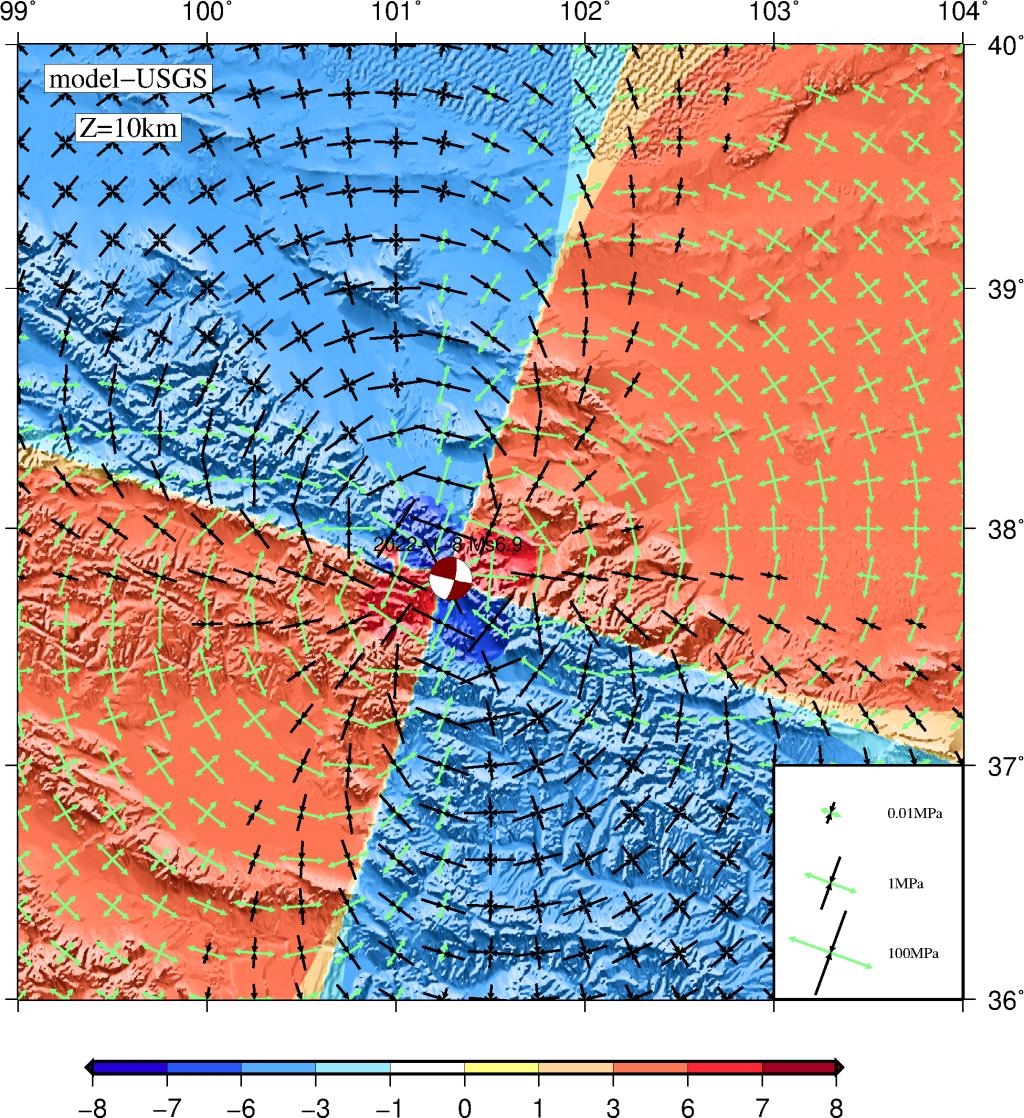

3 青海门源6.9级地震产生的同震库仑应力分布及其对余震的应力触发

基于门源地震的破裂模型,并以门源地震发震断层的走向、倾角和滑动角(104°、88°和15°)作为接收断层参数,统计分析了门源地震主震对不同深度余震的应力触发效应。为减少深度对余震触发结果的影响,将0 km-20km的深度分为0km-8 km、8km-13km和13km-20km,并分别计算了5 km、10 km和15 km深度上主震产生的库仑应力分布。

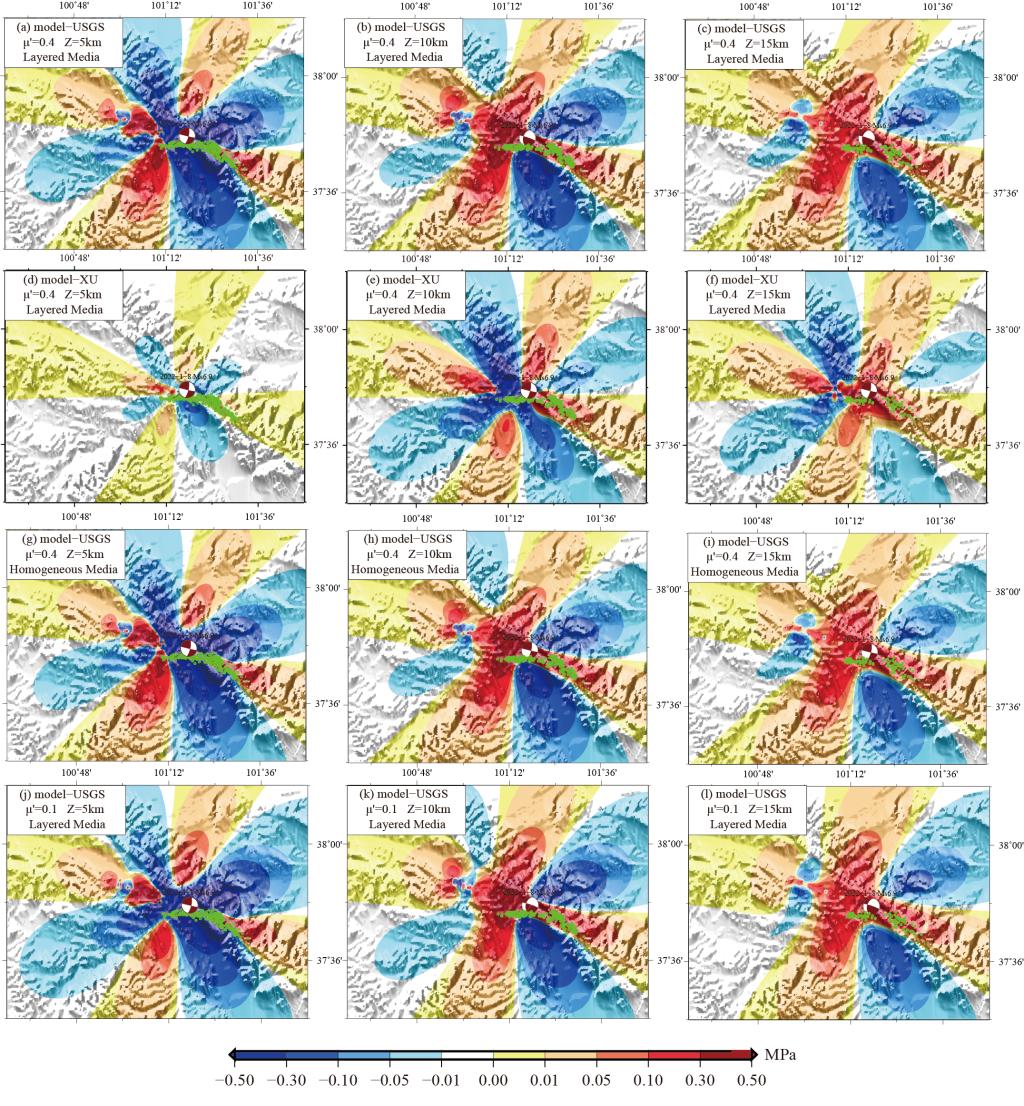

图4 门源地震产生的同震库仑应力分布

结果表明:5km深度上,41.34%的余震发生在库仑应力变化为正的区域,3级及以上余震触发率为33.33%;10 km 深度上,约97.41% 的余震发生在库仑应力变化为正的区域,3级及以上余震触发率为100%;15km深度上,所有的余震都发生在库仑应力变化为正的区域。

4 不同破裂模型、不同地壳速度模型和不同摩擦系数对同震库仑应力分布的影响

基于地震产生的库仑应力分布研究地震对余震的应力触发是一种常用的方法,因此本节对影响库仑应力分布的因素进行了讨论。主要是分别采用不同破裂模型(USGS,2022;徐晨雨等, 2023),不同地壳速度模型(分层和均匀)和不同摩擦系数(0.1和0.4),计算不同深度上门源地震产生的库仑应力分布(图4)及统计主震对余震的应力触发结果。图4(a-f)是在不同破裂模型下的库仑应力分布,图4(a-c,g-i)是在不同地壳速度模型下的库仑应力分布,图4(a-c,j-l)是在不同摩擦系数下的库仑应力分布。基于不同因素的同震库仑应力分布总体形态一致,呈花瓣式分布,库仑应力变化为正和为负的区域交错出现。但库仑应力大小和对余震触发结果存在一定差异。地壳速度模型和摩擦系数对计算结果的影响不显著,而破裂模型的计算结果的影响较大。因此在计算同震产生的库仑应力分布时,注意不同破裂模型、不同速度模型和不同深度的影响,可以提高地震预测的准确性和可靠性。论文详细信息:Liu, J., Jin, Z., Sun, H. et al. Co-seismic Static Stress Field and Stress Triggering of Aftershocks in the 2022 Menyuan Ms 6.9 Earthquake. Pure Appl. Geophys. (2024). https://doi.org/10.1007/s00024-024-03584-z