1 引言

根据中国地震台网测定,2024年8月18日3时10分,勘察加东岸远海发生7.0级地震。震中位于东经160.15°,北纬52.80°,震源深度约为50公里。地震发生后,中国地震局地球物理研究所和国外机构NEIC、GCMT、SC4、IPGP、GFZ、CPPT等采用不同方法和资料得到的该地震的多个震源机制解。这些震源机制有一定的离散度,为地震动力学分析或其他应用带来抉择的困难。这些结果都是震源错动方式的一种测量,因此可以按照多种测量结果给出一个中心值供以后的地震发生背景、地震应力触发、地壳应力场分析以及地震前应力方向改变的地震前兆研究。这里整理了各个机构给出的震源机制解,求出了与所有测定的震源机制的差别平方和最小的一个解作为中心震源机制解,并计算了该地震破裂对周围产生的地表变形场,供分析余震发展趋势参考。

2 多个震源机制中心解的确定

根据机构网站和多位作者发布的该地震震源机制结果整理得到表1。我们分别以各个震源机制为初始解得到的中心震源机制给出的标准差(表1第5列)大体一致(在小数点2位后有一定涨落),表明采用这种方法得到的解是稳定的。尽管如此,本研究将各个机构测定的震源机制分别作为初始解,比较得到标准差最小的解作为最终结果。发现以CPPT得到的震源机制作为初始解得到的震源机制的标准差最小。本研究以此(节面Ⅰ走向221.53°,倾角24.99°,滑动角92.53°,节面Ⅱ走向38.74°,倾角65.04°,滑动角88.82°)作为最终结果,P轴走向129.63°,倾伏角20.03°,不确定范围分别为126.04~133.04°和16.45~23.45°;B轴的走向39.24°,倾伏角1.07°,不确定范围分别为35.65~42.65°和-0.37~2.58°;T轴的走向306.31°,倾伏角69.94°,不确定范围分别为299.34~313.71°和66.54~73.51°。得到的中心震源机制和各个机构测定震源机制的最小空间旋转角见表1第6列。所得到的中心震源机制及其不确定性绘于图1。从表和图中可以看出,该地震震源机制解距中心解的空间旋转角最大达6.53°,最小空间旋转角为1.94°。这些数据表明不同机构和作者得到的震源机制解较为集中。

表1 不同机构给出勘察加东岸远海发生7.0级地震震源机制及得到的中心震源机制解的标准差

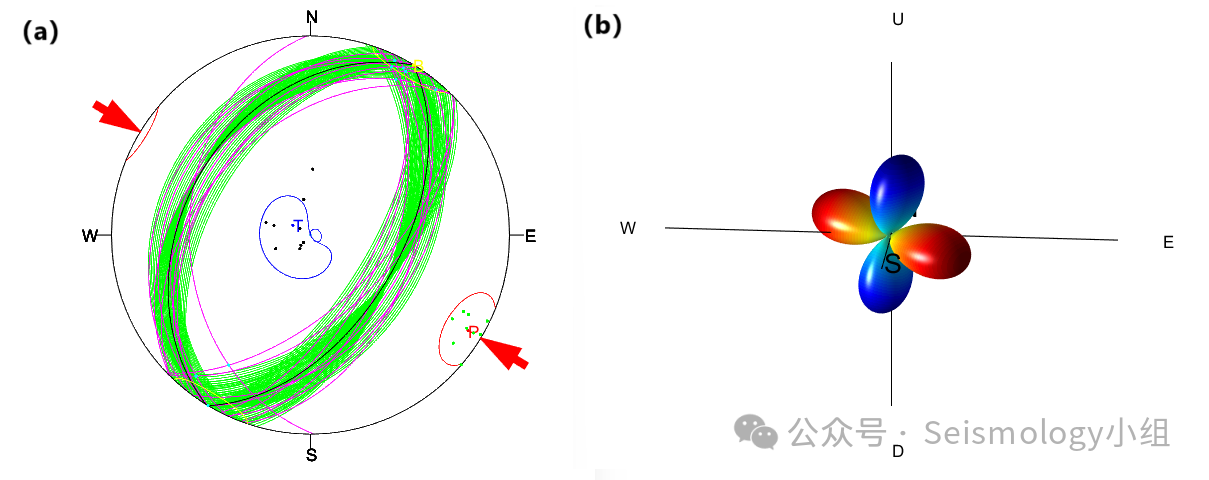

图1 勘察加东岸远海发生7.0级地震的震源机制中心解地震的中心震源机制解(a)及空间三维辐射花样(b)(a)中的黑色弧线表示中心震源机制的两个节面,绿色弧线覆盖区域为其不确定范围;红色、蓝色和黄色的点表示中心震源机制解的P轴、T轴和B轴,其周围对应颜色的封闭曲线表示其不确定性范围;绿点和黑点表示各个机构得到的震源机制的P轴和T轴的投影;紫色弧线表示各个机构和作者得到的震源机制节面(b)中的压缩区域和膨胀区域分别用蓝色和红色表示

3 震源机制中心解的空间表示

地震的震源机制通常采用震源球的辐射花样来表示。在此我们分别用震源球的上半球和下半球的动画来表示(图2),在震源球上采用P波辐射的振幅相对大小的颜色来填充。为立体表现震源球的辐射花样,我们使震源球水平旋转,并且在各个不同象限采用P波辐射相对振幅大小和方向绘制在震源球上,这样可更为直观地表现震源的空间辐射,见图3。

图2 勘察加近海7.0级地震的中心震源机制解的下半球、上半球表示

图3 勘察加近海7.0级地震的中心震源机制解的空间辐射花样表示图中颜色为P波辐射花样在震源球面上的填充,红色表示向外,蓝色表示向内,从红到蓝表示P波辐射花样由向外最大逐渐过渡到向内最大。箭头表示P波辐射花样振幅的相对大小。

4 堪察加东岸远海7.0级地震在周围产生的位移场与应变场

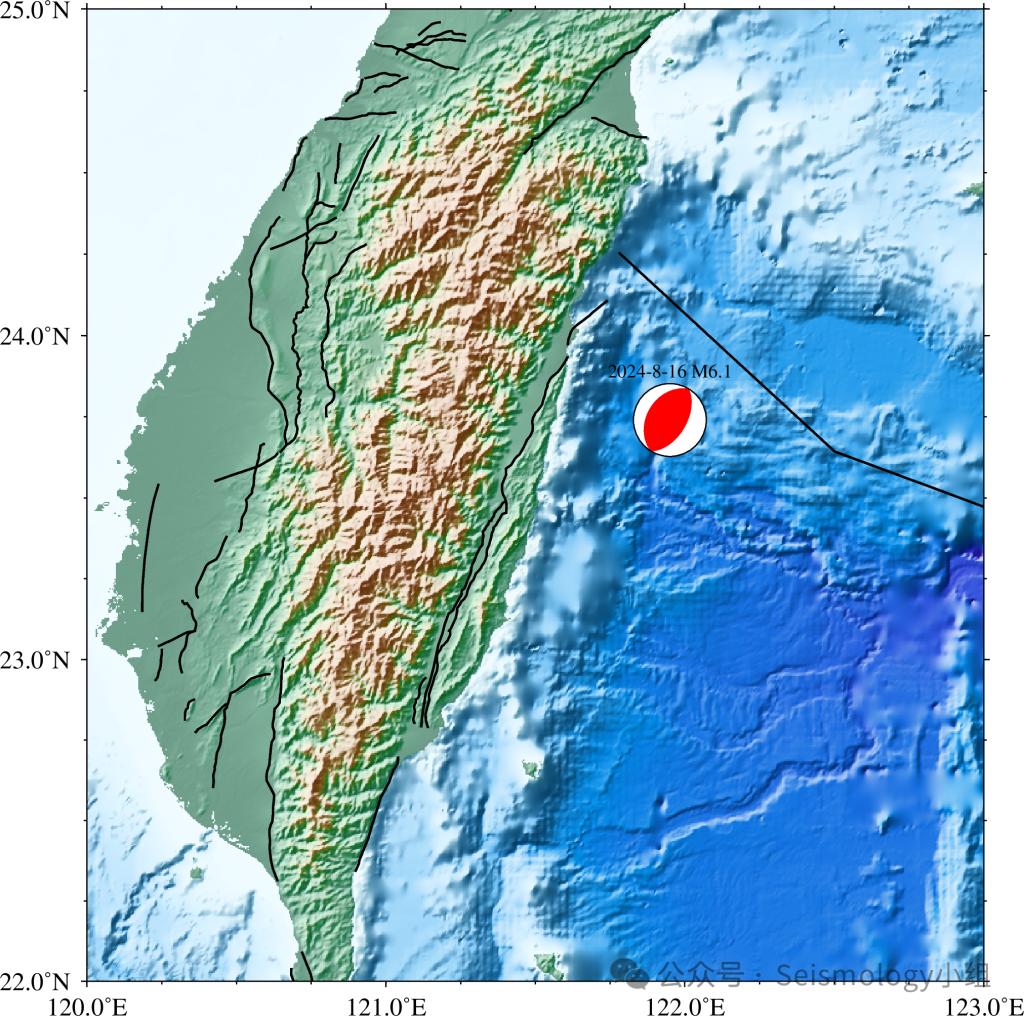

本次堪察加东岸远海地震位于千岛-勘察加岛弧上。该岛弧自日本北海道,沿着千岛群岛和勘察加半岛的海岸延伸到阿留申岛弧南部,长度达2100km,在此处太平洋板块俯冲到鄂霍次克微板块,造成了千岛群岛链、弧形火山分布及深邃的千岛-堪察加海沟。相对于北美板块,太平洋板块以北海道附近83mm/y和岛链北端79mm/y的汇聚速度相对运动。在千岛岛弧南端,既有垂直于俯冲带的逆冲地震(如1995年3月12日千岛群岛7.9级地震),又有和海沟走向平行的走滑地震(如1994年10月16日千岛群岛6.7 级地震),表明了此处斜向的汇聚俯冲。千岛-堪察加岛弧是世界上地震最活跃的地区之一,经常经历大地震(M≥7)和巨大地震(M≥8)。1900年以来,岛弧沿线发生了133次大地震和12次巨大地震。破坏性海啸时常发生在板间巨大地震之后,如2003年9月25日北海道M 8.3地震和1923年2月3日堪察加半岛 8.4 级地震。20世纪千岛-堪察加岛弧沿线发生的最大地震是1952年11月h4日的M 9.0事件,这是迄今为止历史上第五大有仪器记录的地震。在这次地震之后,也发生了毁灭性的海啸,波高高达12 m。另外值得注意的是,沿该岛弧的地震深度从东南向西北逐渐加深,展示了这里的俯冲带形状。

图4 堪察加东岸远海区域地形图为了更好的了解堪察加东岸远海7.0级地震对周围地区的影响,我们基于弹性半空间模型Okada(1992),根据USGS网站(https://earthquake.usgs.gov/earthquakes)提供的破裂模型。计算了堪察加东岸远海7.0级地震在周围地区产生的地表同震位移场、面应变、体应变、北向应变、东向应变和北东向应变(图5~7)。

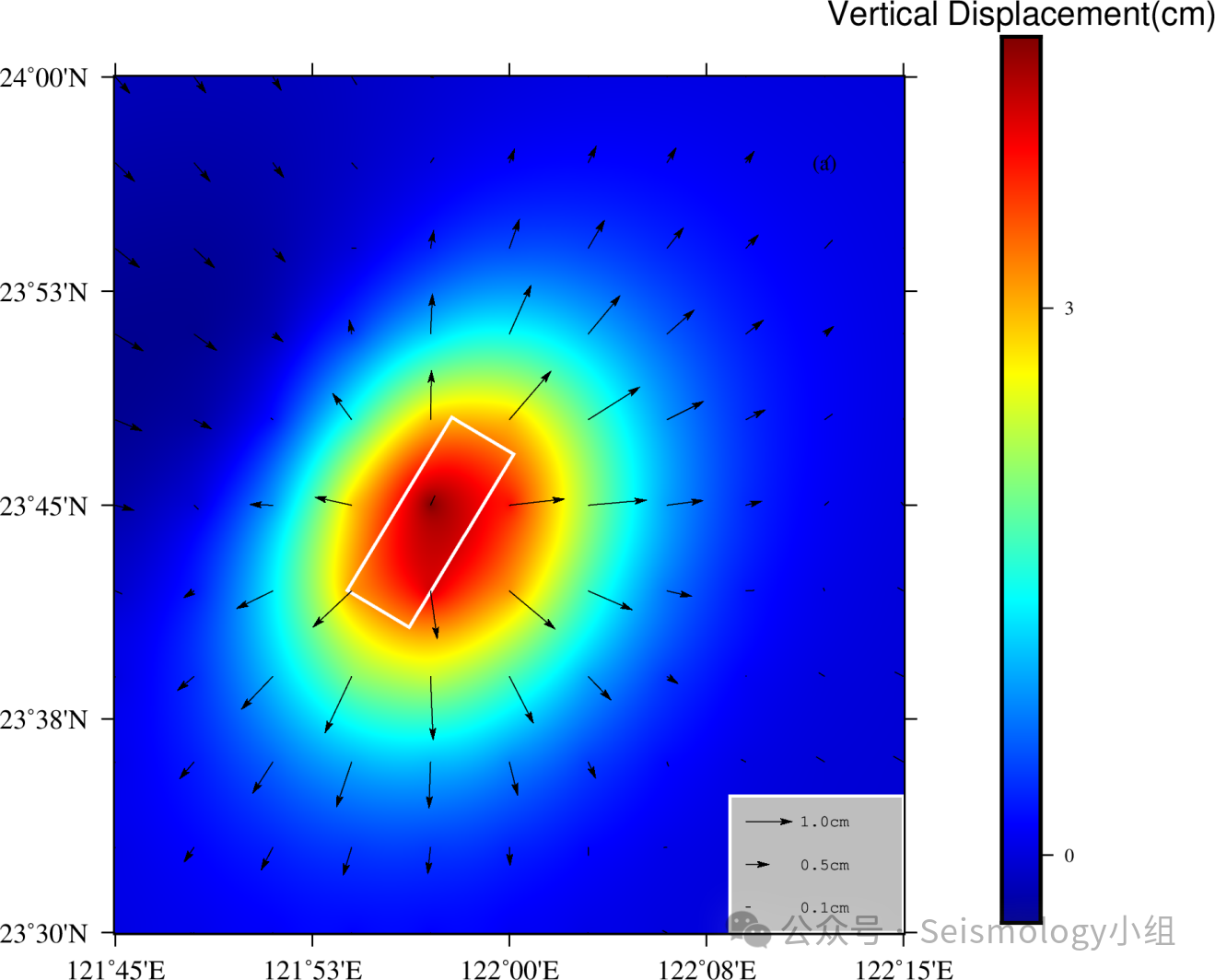

图5 堪察加东岸远海7.0级地震产生的同震位移场图中白色方框代表断层在地表的投影,箭头代表此次地震所产生的水平位移,颜色代表垂直位移,上升为正从图5可以看出,此次地震近处的位移场具有以下初步特征:从地表的水平位移场来看,震中东北、东部及东南部物质向外涌出,而西部及西北部的物质涌入震中,在发震断层附近呈现明显的逆冲机制。与水平位移场相对应,垂直位移场在震中东南部表现为隆升,而西北部表现为沉降。从震源机制解判断地震为逆冲型地震。图中水平位移与垂直位移大致相当,符合逆冲型地震所产生位移场的特征。

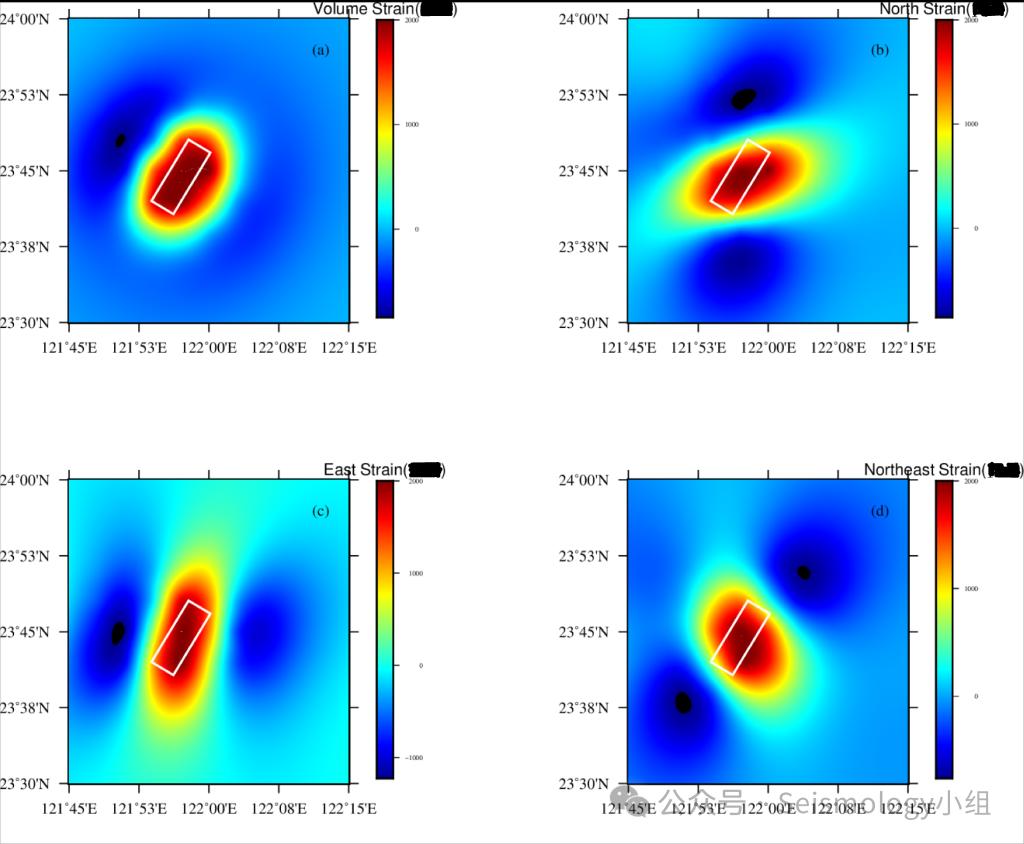

图6 堪察加东岸远海7.0级地震产生的各分量应变(a)体应变(b)北向应变(c)东向应变(d)北东向应变图中底色代表应变大小,拉张为正,单位为1.0×10-9从图6可以看出此次地震产生的体应变,在震中东及东南部呈现拉张,而在震中西北部呈现压缩。北向应变在震中中部呈现拉张,震中北部和南部呈现压缩。东向应变在震中及较远处的西部呈现拉张,震中西部和东部呈现压缩。北东向应变在震中东南部呈现拉张,在震中西北、东北及西南部呈现压缩。

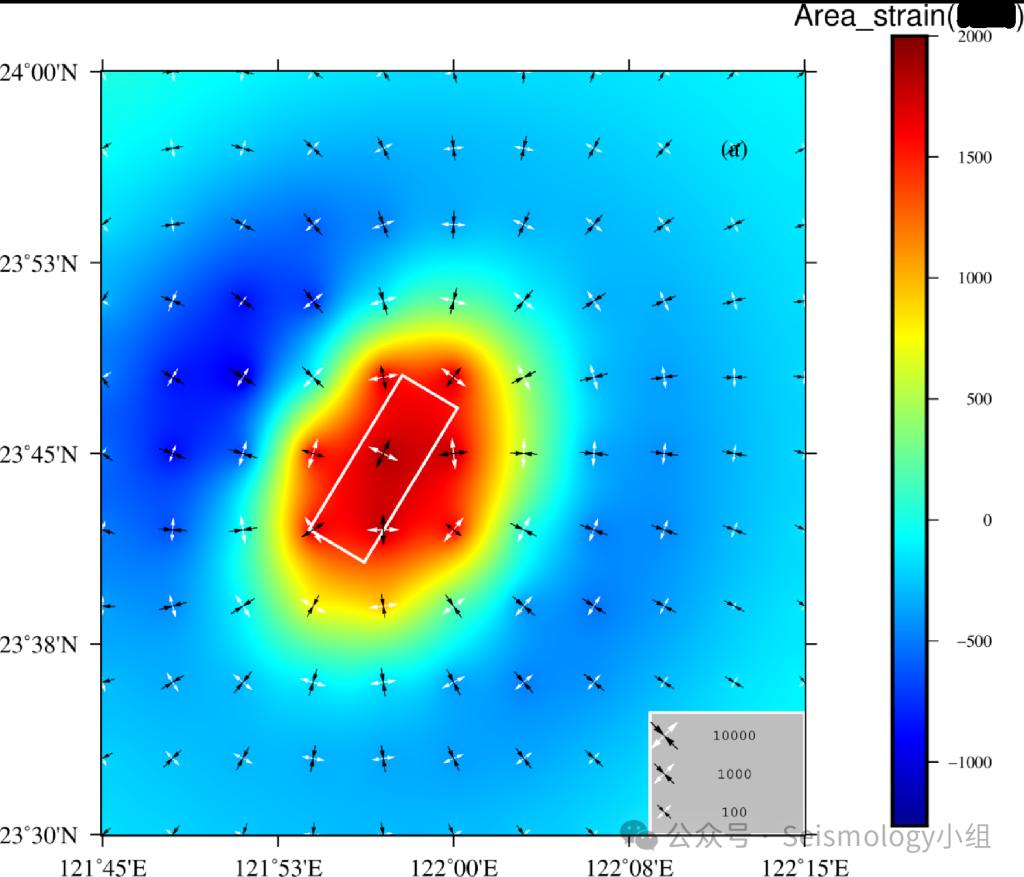

图7 堪察加东岸远海7.0级地震产生的地表水平主应变和面应变场图中黑色箭头和白色箭头分别表示水平主压应变和水平主张应变(单位为1.0×10-9);底色表示水平面应力,拉张为正

从图7可以看出面应变的分布与体应变形态大体类似,表现为面应变为体应变的继承。在离开断层区域,面应变为负(蓝色)区域内,物质的运动方向(图5)与主压应变大体一致,而面应变为正(红色)区域内,物质的运动方向(图5)与主张应变大体一致。

致谢:本文所用震源机制解来自来自NEIC、GCMT、SC4、IPGP、GFZ、CPPT和中国地震局地球物理研究所张喆,特此致谢。震源机制动画由研究小组基于MATLAB开发的FM3Dplot软件绘制。如若发现有错误,请反馈给我们,我们将及时修改,联系方式:1978250163@qq.com