1 引言

根据中国地震台网测定,2024年5月27日11时07分,四川省凉山州木里县发生5.0级地震。震中位于东经100.70,北纬28.25,震源深度约为8公里。地震发生后,中国地震台网中心,中国地震局地球物理研究所,中国地震局地震预测所,四川地震台和国外机构德国地学研究中心(GFZ)等采用不同方法和资料得到的该地震的多个震源机制解。这些震源机制有一定的离散度,为地震动力学分析或其他应用带来抉择的困难。这些结果都是震源错动方式的一种测量,因此可以按照多种测量结果给出一个中心值供以后的地震发生背景、地震应力触发、地壳应力场分析以及地震前应力方向改变的地震前兆研究。这里整理了各个机构给出的震源机制解,求出了与所有测定的震源机制的差别平方和最小的一个解作为中心震源机制解,并计算了该地震破裂对周围产生的地表变形场,供分析余震发展趋势参考。

2 多个震源机制中心解的确定

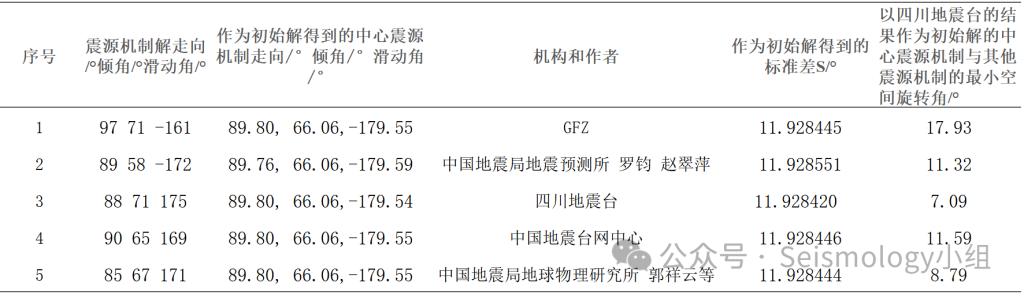

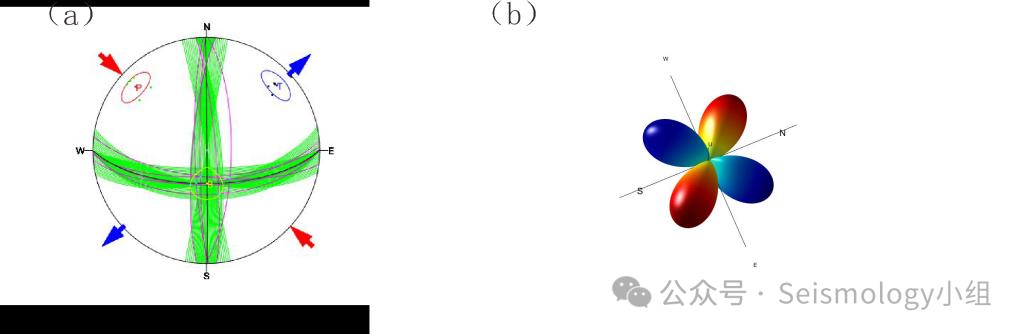

根据国内外机构网站和多位作者发布的该地震震源机制结果整理得到表1。我们分别以各个震源机制为初始解得到的中心震源机制给出的标准差(表1第5列)大体一致(在小数点3位后有一定涨落),表明采用这种方法得到的解是稳定的。尽管如此,本研究将各个机构测定的震源机制分别作为初始解,比较得到标准差最小的解作为最终结果。发现以四川地震台得到的震源机制作为初始解得到的震源机制的标准差最小。本研究以此(节面Ⅰ走向89.80°,倾角66.06°,滑动角-179.54°,节面Ⅱ走向359.62°,倾角89.58°,滑动角-23.94°)作为最终结果,P轴走向312.13°,倾伏角16.98°,不确定范围分别为300.27~323.27°和9.25~24.81°;B轴的走向178.67°,倾伏角66.06°,不确定范围分别为152.96~206.22°和54.92~77.91°;T轴的走向47.28°,倾伏角16.36°,不确定范围分别为35.42~58.42°和8.23~24.04°。得到的中心震源机制和各个机构测定震源机制的最小空间旋转角见表1第6列。所得到的中心震源机制及其不确定性绘于图1。从表和图中可以看出,该地震震源机制解距中心解的空间旋转角最大达17.93°,最小空间旋转角为7.09°。这些数据表明不同机构和作者得到的震源机制解较为集中。

表1 不同机构给出四川省凉山州木里县发生5.0级地震震源机制及得到的中心震源机制解的标准差

图1 四川省凉山州木里县5.0级地震的震源机制中心解地震的中心震源机制解(a)及空间三维辐射花样(b)

(a)中的黑色弧线表示中心震源机制的两个节面,绿色弧线覆盖区域为其不确定范围:红色、蓝色和黄色的点表示中心震源机制解的P轴、轴和B轴,其周围对应颜色的封闭曲线表示其不确定性范围;绿点和黑点表示各个机构得到的震源机制的P轴和T轴的投影;紫色弧线表示各个机构和作者得到的震源机制节面。(b)中的压缩区域和膨胀区域分别用蓝色和红色表示。

3 震源机制中心解的空间表示

地震的震源机制通常采用震源球的辐射花样来表示。在此我们分别用震源球的上半球和下半球的动画来表示(图2),在震源球上采用P波辐射的振幅相对大小的颜色来填充。为立体表现震源球的辐射花样,我们使震源球水平旋转,并且在各个不同象限采用P波辐射相对振幅大小和方向绘制在震源球上,这样可更为直观地表现震源的空间辐射,见图3。

图2 四川省凉山州木里县5.0级地震的中心震源机制解的上半球、下半球表示

图3 四川省凉山州木里县5.0级地震的中心震源机制解的空间辐射花样表示

图中颜色为P波辐射花样在震源球面上的填充,红色表示向外,蓝色表示向内,从红到蓝表示P波辐射花样由向外最大逐渐过渡到向内最大。箭头表示P波辐射花样振幅的相对大小。

4 四川省凉山州木里县5.0级地震在周围产生的位移场与应变场

据中国地震台网正式测定,5月27日11时7分在四川凉山州木里县发生5.0级地震,震源深度8公里,震中位于北纬28.25度,东经100.70度。初步震源机制结果显示,此次地震为走滑型破裂。凉山彝族自治州(以下简称凉山州)地处四川省西南部,北起大渡河,与雅安市接壤,南至金沙江与云南省相望,东临云南省昭通市和四川省宜宾市、乐山市,西连甘孜藏族自治州,是四川往来祖国西南边陲的重要通道之一,是南丝绸之路的要塞,是藏羌彝走廊的重要节点。凉山州位于中国东部稳定区和西部活动区的结合部,地质构造复杂,地貌极其复杂多样。凉山地处川西南横断山系东北缘,界于四川盆地和云南省中部高原之间,地势西北高,东南低,北部高,南部低。地表起伏大,地形崎岖,峰峦重迭,山脉多呈南北走向。

图4 四川凉山州木里县区域地形图

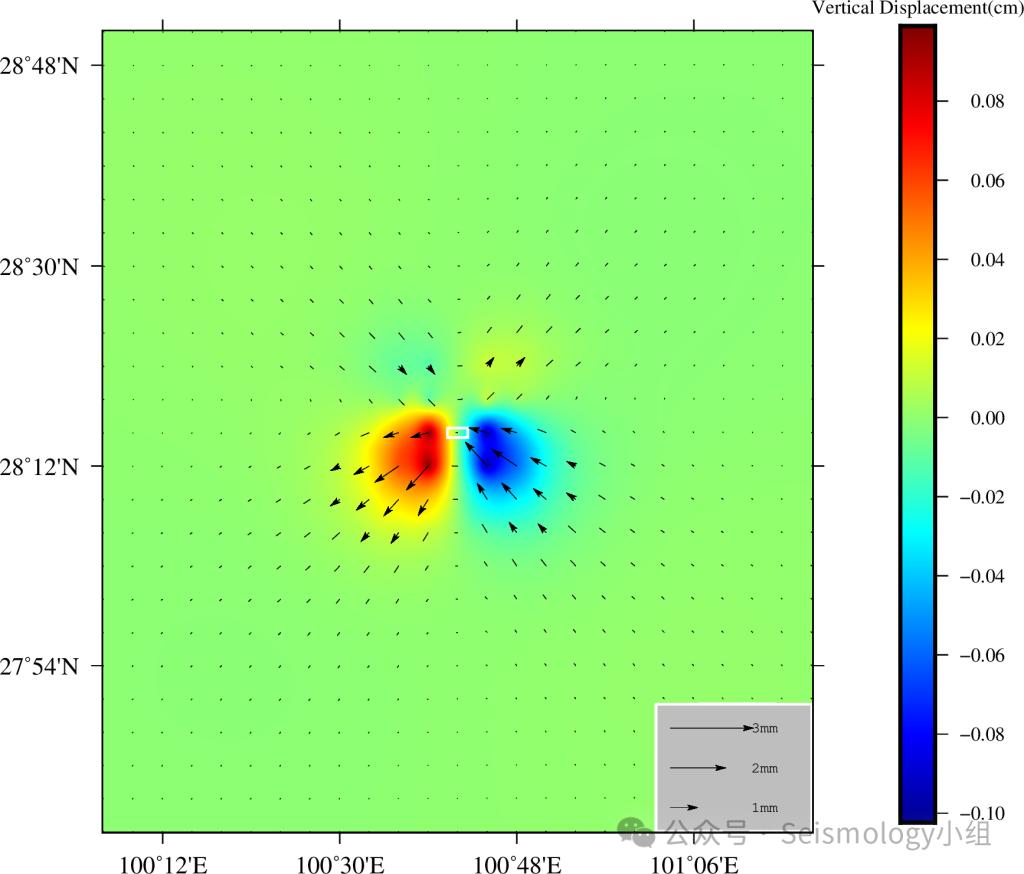

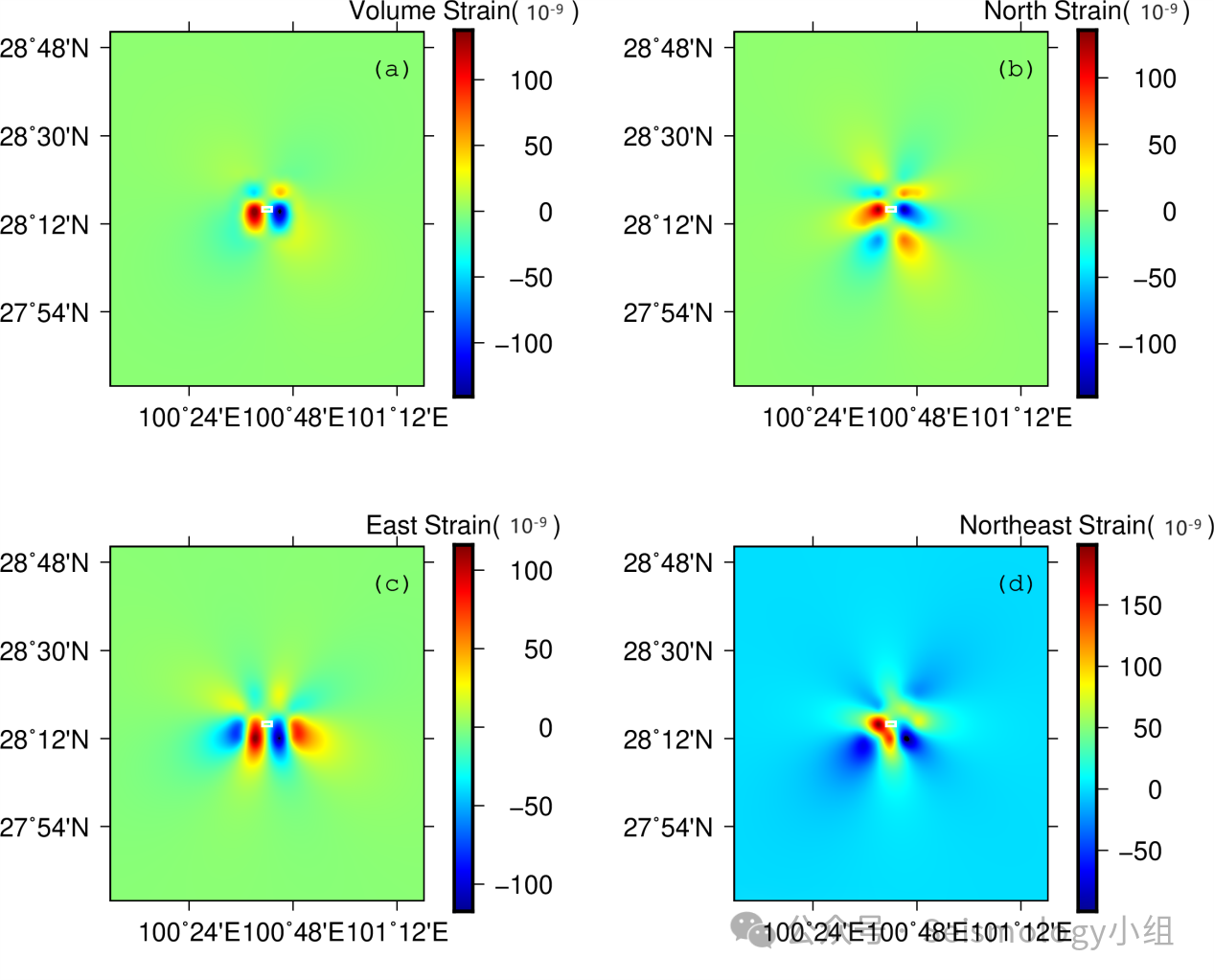

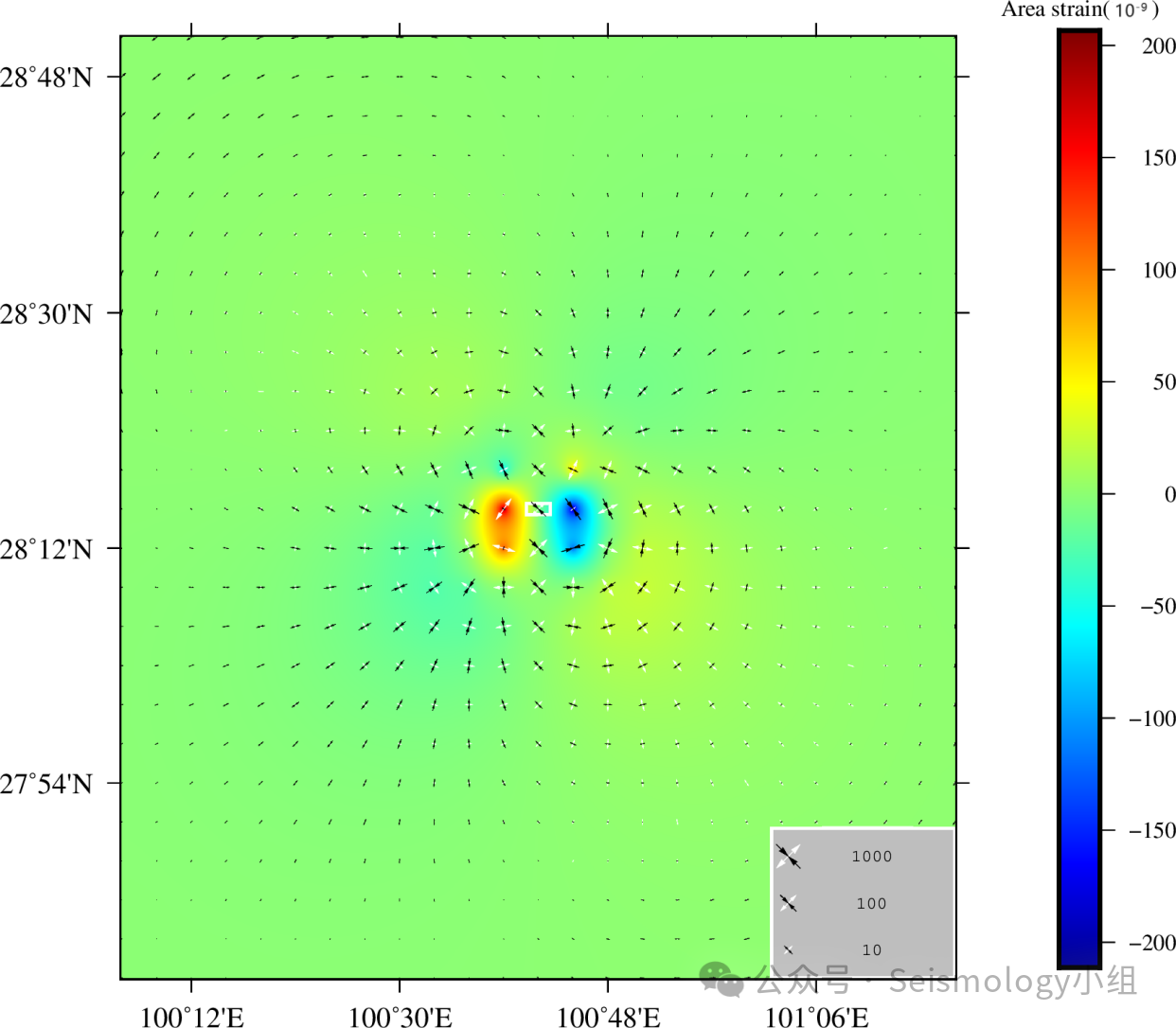

为了了解四川凉山州木里县5.0级地震对周围地区的影响,我们基于弹性半空间模型Okada(1992),根据Wells和Coppersmith(1994)给出的统计公式估计了断层面大小和滑动量(长度:3.39km,宽度:3.89km,滑动量:8.96cm),根据中国地震台网中心提供的深度8km,选择震源机制节面Ⅰ。计算了四川凉山州木里县5.0级地震在周围地区产生的地表同震位移场、面应变、体应变、北向应变、东向应变和北东向应变(图5~7)。

图5 四川凉山州木里县5.0级地震产生的同震位移场

图中白色方框代表断层在地表的投影,箭头代表此次地震所产生的水平位移,颜色代表垂直位移,上升为正。

从图5可以看出,此次地震近处的位移场具有以下初步特征:从地表的水平位移场来看,震中东北、西南两侧物质向外涌出,而西北、东南两侧物质涌入震中,在发震断层附近呈现明显的走滑机制。与水平位移场相对应,垂直位移场在震中东北、西南两侧位置表现为隆升,而震中西北、东南两侧物质表现为沉降。图中水平位移远大于垂直位移,符合走滑型地震所产生位移场的特征。

图6 四川凉山州木里县5.0级地震产生的各分量应变

(a)体应变(b)北向应变(c)东向应变(d)北东向应变

图中底色代表应变大小,拉张为正,单位为10⁻⁹。

从图6可以看出此次地震产生的体应变,在震中西北、东南两侧呈现压缩,且东南侧压缩较明显,而在震中东北、西南两侧呈现拉张。北向应变基本以震中为中心呈现8花瓣间隔压缩、拉张的模式,南北方向为长轴。东向应变也呈现以震中为中心呈现8花瓣间隔压缩、拉张的模式,但长轴表现为东西。北东向应变在震中东南、西南、东北及西北四周呈现压缩,在震中东西南北四周呈现拉张,且西部拉张最为明显。

图7 四川凉山州木里县5.0级地震产生的水平主应变和面应变场

图中黑色箭头和白色箭头分别表示水平主压应变和水平主张应变(单位为10⁻⁹);底色表示水平面应力,拉张为正。

从图7可以看出面应变的分布与体应变形态大体类似,表现为面应变为体应变的继承。在离开断层区域,面应变为负(蓝色)区域内,物质的运动方向(图6)与主压应变大体一致,而面应变为正(红色)区域内,物质的运动方向(图6)与主张应变大体一致。

致谢:本文所用震源机制解来自德国地学研究中心(GFZ)、中国地震局地震预测所罗钧和赵翠萍、四川地震台、中国地震台网中心、中国地震局地球物理研究所郭祥云等,特此致谢。震源机制动画由研究小组基于MATLAB开发的FM3Dplot软件绘制。如若发现有错误,请反馈给我们,我们将及时修改,联系方式:1978250163@qq.com